Последний вывоз

Предыдущую главу мы посвятили последнему предвоенному дню. Но

мало кто знает о никак не связанных с предстоящей войной

людских трагедиях, разворачивавшихся в это время на скрытых от

глаз тупиковых ветках железнодорожных станций. На вторую

половину июня 1941 года была назначена очередная (для Бреста –

четвертая с осени 1939-го) волна депортации. Невероятно

длинный эшелон набитого людьми товарняка формировали на путях

станции Брест-Восточный, причем часть вагонов с выселенцами

пригнали из районов.

Во второй книге мы уже писали о ряде таких судеб. За семьей

Лосей на Граевку приехали в последнюю неделю перед войной.

Резкий стук в дверь перед рассветом, обыск и около часа на

сборы. Взяли, что сообразили в переполохе, – икону, швейную

машинку «Зингер», настенные часы. Что-то вывернули из шкафов

на одеяла, связали в узлы и забросили на подогнанную

«полуторку». Выгрузили Лосей на Березовке близ станции

Брест-Восточный – в накопительном пункте, разбитом в голом

поле. Огороженное проволокой пространство и несколько наскоро

сколоченных бараков.

Вместе с этой семьей попали в холодный Алтайский край

14-летняя учащаяся «хандлювки» Женя Вавдыш с родителями

(мотивы не выяснены), жена подофицера Анна Козак с улицы

Траугутта (ныне Клары Цеткин) на Граевке…

Эшелон отправили на Восток в последний мирный вечер 21 июня

1941 года. В районе станции Минск-Сортировочный состав угодил

под бомбежку, и дальше его заколоченным гнали несколько суток,

останавливая лишь для замены локомотива. Первый раз теплушки

открыли где-то под Горьким. Из вагонов извлекли десяток

трупов.

Должна была оказаться в депортации и знакомая читателю по

первой книге Люся Хомич (помните девочку, что в пять лет сама

пошла записываться в школу, а годы спустя, в сентябре 1939-го,

попала с мамой под страшную бомбежку возле магазина Бата на

Пушкинской). Накануне кто-то работавший в советском учреждении

и видевший вывозные бумаги предупредил маму Люси: «Пани Хомич,

готовься, вы и Высоцкие в списке».

За соседями Хомичей Высоцкими приехали примерно в два часа

ночи 22 июня – отправленным накануне километровым эшелоном

дело не ограничилось. Высоцких отвезли на станцию и погрузили

в вагон. А за Хомичами вернуться не успели: ударил немец. Под

внезапно обрушившимся артиллерийским огнем конвой разбежался.

Кто-то из железнодорожников открыл вагоны, и народ кинулся

врассыпную. По воспоминаниям очевидцев, часть вагонов еще не

были заполнены: доставка людей продолжалась. Мать и сын

Высоцкие, схватив узлы, побежали домой на улицу Полевую и

спрятались в погребе. Так и прожили в Бресте всю оккупацию, а

после освобождения в конце сороковых уехали в Польшу.

Девочка на снимке – Тома Матвеева. Ее отец, уроженец деревни

под Санкт-Петербургом, происходил из бедной многодетной семьи,

но был взят на воспитание богатым бездетным петербуржцем,

разглядевшим в мальчике большие способности. Получив

образование, Андрей Матвеев пошел по военной линии. В качестве

офицера царской армии долго служил в Финляндии. После

революции вступил в белогвардейскую армию генерала

Булак-Балаховича. На излете Гражданской войны остатки

балаховцев были прижаты Красной армией к границе Кресов

Всходних (будущей Западной Белоруссии), и поляки открыли для

них границу.

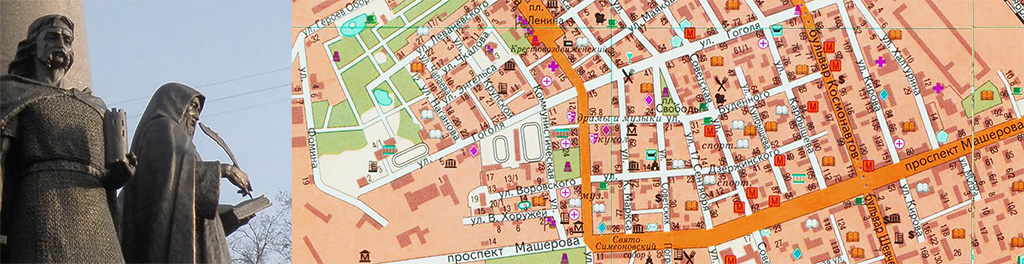

Матвеев обосновался в деревне Рогозно (ныне Брестского

района), женился на местной жительнице Анастасии Долбенко.

Жена, простая деревенская девушка, не знала, что такое пудра и

румяна, а он регулярно накладывал на лицо кремы и маски. Знал

языки, играл на многих инструментах, что, впрочем, мало

востребовалось в новой жизни. В сельское хозяйство Матвеев не

пошел, а подряжался бригадиром куда-то за Варшаву, где

строилась дамба и укреплялись берега Вислы. Работал вахтовым

методом: весной уезжал на полгода, а зиму проводил дома, раз в

месяц ходя в гмину получать жалованье.

В 1929 году родилась Тома – единственный ребенок в семье.

C установлением советской власти в 1939 году Матвеева несколько

раз вызывали на беседы, но какое-то время не трогали. Видно,

не докопались до «боевого прошлого». Пришли за семьей только в

ночь на 21 июня 1941 года. 11-летняя Тома еще не в состоянии

была понять весь кошмар ночного стука в дверь, необратимо

разломившего на куски их семью и всю жизнь. Старший тройки

НКВД предъявил ордер, вероятно, на обыск. В доме имелась

большая библиотека, отец ее тщательно собирал, не жалея денег

на книги, говорил, что его дочь будет образованным человеком.

А сейчас бойцы сбрасывали книги со стеллажей на пол и ходили

по ним сапогами. Отец сидел в кресле от плетеного гарнитура, и

по лицу катились слезы. Сказал дрожавшей как осиновый лист

Томе: «Запомни это, дочь, на всю жизнь».

Закончив осмотр дома, Матвеевым велели собираться. Замешенное

на ночь мамой тесто так и осталось в сенях. Прибежавшая мамина

сестра принесла хлеба в дорогу. Мама успела что-то связать в

узел и забросила в одну из телег, которые органы на время

проведения вывоза реквизировали у деревенских. Матвеевых

повезли.

На железнодорожной станции Дубица близ заставы мужчин отделили

от остальных арестованных и куда-то отвели (больше Тома отца

не видела), а женщин и детей посадили в вагон-«телятник» с

зарешеченным окошком. Решетки эти (как тогда говорили, «краты»)

не являлись заводскими комплектующими, план на их изготовление

был спущен брестским вагоноремонтникам в конце осени 1939

года. Кузнец бывшей «зброёвни» Сильвестр Чеберкус

устроился было кузнецом в вагоноремонтные мастерские, но

быстро оттуда ушел: хоть деньги неплохие, но тяжело морально.

Внутри теплушки – нары и дырка у стенки, чтобы оправляться. К

рассвету в вагон свезли 56 женщин и детей из Домачевского

района. 21 июня часам к 10–11 утра вагон дотянули до Бреста и

прицепили к эшелону (состав сформировали из таких вагонов со

всей области). В три часа дня поезд тронулся в восточном

направлении.

Мест на нарах всем не хватало – ночью спали дети, а матери

сидели на полу, днем менялись. Раз в сутки где-то на очередной

станции конвойный откидывал засов, и в вагон давали похлебку.

У кого не оказалось миски, приспосабливали какой-нибудь

черепок.

22 июня эшелон проходил белорусскую столицу. Сцепщики вагонов

на станции Минск-Сортировочный говорили в окна: «Люди, война

началась!»

Привезли в Барнаул. Поселили на окраине города в выстроенных к

приезду трех больших бараках. В двух разместили таких же

несчастных литовцев и латышей, в одном – «поляков», как

называли депортированных из Западной Белоруссии. В барак

вбивали целый эшелон из расчета: на один вагон – один отсек и

кухня. И общий для всех длинный сквозной коридор.

Нары – сплошной настил в два яруса. Спали вповалку, прижавшись

друг к дружке. Мужчин не было, только мальчики до 15-ти лет.

Наутро пришли записывать, кто по желанию пойдет работать на

стройку – носить по трапам кирпичи и раствор. Строили дома и

эвакуированные в чистое поле заводы. Мама записалась и,

наверное, угадала, потому что потом подогнали грузовики и

отправили несогласившихся на лесоповал.

Маме дали карточку на 600 граммов хлеба, для Томы – на 300

граммов. При стройке была столовая, давали похлебку на мерзлой

картошке и зеленых помидорах, на второе – немножко каши. Мама

звала Тому: приходи в обед, я тебя покормлю. Тома понимала,

что маме самой не хватает, и отказывалась, но не выдержала и

несколько раз пришла.

Детей определили в школу. На занятиях давали трехкопеечную

булочку. Если кто-то пропускал уроки по болезни, булочку

получала подружка.

В начале 1942 года как-то вечером после работы в барак пришли

три человека, показали маме ордер на арест и увели, перед этим

изъяв семейные фотографии (часть их через полвека вернули

дочери) и письма отцу. 12-летнего ребенка оставили в бараке.

Беспризорная, никому не нужная, она часто ходила за

7 километров в центр города, где находилась тюрьма НКВД,

умоляла сотрудников: «Отдайте мою маму! Как мне жить?» Ей

отвечали: «Иди отсюда, девочка, а то и тебя арестуем!» И она в

слезах шла обратно, а назавтра все повторялось.

Иногда Томе все же разрешали свидание. На одном из них мама

рассказала, что на работе к ней подослали какого-то парня,

который все спрашивал, как при Польше жили. Простодушная

женщина отвечала как было: нормально жили, муж работал, я на

хозяйстве, всё имели... А потом ей за это дали 58-ю статью –

10 лет за антисоветскую пропаганду.

Школу Тома не оставляла. Кто-то отжалел ей кирзовые сапоги

41-го размера, девочка наматывала на свою детскую ножку

тряпок, чтобы не так болтались. Кто-то дал фуфайку, соседка по

нарам сшила из старого байкового одеяла платье – и так Тома

ходила на занятия.

Потом была трескучая зима, и девочка бросила школу. Сидела

голодная в холодном бараке, по три дня ничего не ела. Хлеб из

расчета 300 граммов в день можно было взять по карточкам

вперед на неделю – иногда так брала, а потом – ребенок же – не

выдерживала и за раз съедала. За водой огромные очереди,

колонка одна на весь барачный поселок, приходилось выстаивать

с ведром часами. Как-то стояла в очереди согнутая, укутанная,

а женщина сзади: «Бабушка, подвинься…» Тома обернулась, а

женщина так и всплеснула руками: «Господи, дитя!»

Маму с другими заключенными тюрьмы под конвоем водили работать

на строительство завода. Однажды по дороге она встретила

женщину из барака и передала дочери, где ее найти. Тома

разыскала маму на той стройке. Узнала не сразу: мама была

остриженная и вся седая.

Девочка наведывалась на стройку до холодов, после работы шла

рядом с мамой до самого лагеря, куда несчастную женщину

перевели из тюрьмы НКВД после суда. Конвоир был не против. А

23 мая 1943 года мама умерла от дистрофии 3-й степени – так

свидетельствовало присланное Томе на барак извещение.

Теперь девочка осталась одна на целом свете. Но надо было

как-то жить. Весной вместе с другими детьми, чьи матери

работали, отправлялись в поле, где весь день ходили за пашущим

трактором в надежде набрать мерзлых картофелин. Потом десяток

километров тащили обратно каждый свое ведро. В бараке картошку

чистили, прокручивали через мясорубку и пекли лепешки на

раскаленной печи.

Еще ездили за Обь рвать щавель и луговой лук (нечто среднее

между луком и чесноком). Садились в поезд Барнаул-Новосибирск

(зайцами, конечно, откуда деньги), при появлении проводника

прятались под сиденья. Обратно до станции тянули наполненный

мешок волоком, нести не хватало сил. Взрослые пассажиры

помогали забросить в тамбур. Вечером в бараке вязали добычу в

пучки и на другой день шли на рынок продавать. Наторговывали

за два дня на буханку хлеба…

Под окном барака Тома вскопала землю и посадила несколько

картофелин. Поселенцы знали, что это сироткина грядочка, и

никто к ее урожаю не прикасался.

В школе Тома сдружилась с одноклассницей, барнаульской

девочкой, чьи родители держали козу. Мама подружки иной раз

наливала Томе стакан козьего молока – может, это и поддержало.

Женщина работала уборщицей в учебном комбинате, и девочки

приходили помочь. Она рассказала Томину историю своему

директору.

Директор говорил иногда: «Тамарочка, прибери в моем кабинете».

Девочка убирала на совесть. Директор хвалил, спрашивал, хорошо

ли учится. «Да, я стараюсь». Он обещал устроить рассыльной:

«Будешь разносить бумажки, получишь карточку в столовую, а по

вечерам станешь учиться на машинистку». И она жила этой

надеждой.

С эвакуацией заводов пришла уйма машинописной работы. Штатные

машинистки не справлялись, и каждый мог брать работу на дом.

Печатная страничка стоила 5 рублей, и Томе давали

подрабатывать. Машинка имелась в отделе кадров. Девочка так

набила руку, что лучше всех в группе сдала экзамен, показав

результат 120 ударов в минуту. Получила отличную оценку и

перспективу попасть в приемную к управляющему. Тома старалась,

понимала, что помощи ждать неоткуда, это был ее шанс. Так

оказалась в управлении, замещала часто болевшую немолодую

секретаршу. Получала карточки в столовую.

В конце войны в организации присылали американскую

гуманитарную помощь – платья, заокеанские туфли. В мастерской

по выданному на Тому ордеру пошили фуфайку. Жизнь более-менее

налаживалась.

Из трудовой книжки: «25 сентября 1944 года принята на работу в

отдел кадров в качестве рассыльной. 10 марта 1945 года

переведена на должность машинистки в управление треста. 29

июля 1946 года освобождена от работы по реэвакуации».

В 1946 году двоюродная тетя, которая была в Бресте замужем за

подполковником, оформила девушке разрешение вернуться в

пограничный город. Домой Тома ехала «пятьсот-веселым» – так

называли вагоны с реэвакуированными. Вагон с возвращавшимися в

Белоруссию бесконечно перецепляли от поезда к поезду,

пассажирским и товарным – добирались с Алтая целый месяц.

Жила поначалу то в Бресте, то у второй своей тети в Рогозно.

Узнала, наконец, судьбу отца. Всех мужчин, сидевших в

каталажке на заставе, и его в том числе, 22 июня 1941 года

немцы распустили по домам. Андрей Матвеев вернулся в Рогозно,

снял доски с заколоченной хаты и стал жить. А в 1942 году его

убили. Как сказали дочери местные люди, «достали из леса».

Видно, значился в каких-то списках подлежавших ликвидации. А

может, заупрямился: на селе, чтобы выжить, надо было днем

ладить с немцами, ночью – с партизанами, а он не хотел.

Чувствовавшие неладное соседи советовали: «Уходил бы, Андрей,

из деревни». Он отвечал: «Забрали семью, пусть убивают и

меня». Так и случилось. Однажды утром пришла тетя рассказчицы

– он сидит в кровати залитый кровью…

Осенью Тома устроилась на работу машинисткой в Брестское

облстатуправление (размещалось в здании облисполкома). Через

какое-то время перешла в торгово-кооперативную школу на

ул. Дзержинского, где подруга работала бухгалтером. Потом

школу перевели в Гродно, подруга поехала, а Тома осталась.

Оформилась переводом в облпотребсоюз.

В 1948 году познакомилась со служившим в Бресте

солдатом-срочником и вышла замуж. Осенью 1949 года родила

первую дочь. Жизнь вошла в колею. Позже Тамара перешла в

военторг, потом кассиром в парикмахерскую артель, научилась

стричь. Артель находилась на ул. Советской рядом с кинотеатром

«1-го Мая», потом ее передали комбинату бытового обслуживания с

целым рядом подобных объектов.

Так прошла жизнь. Тамаре Андреевне около восьмидесяти, у нее

две дочери, трое внуков.

Эта открытая, приветливая женщина удивительным образом сумела

не обозлиться в обкраденной своей жизни, хотя не забыла

ничего: ни хорошего, ни плохого. Не забыла она помощи добрых

людей, встретившихся на ее пути, но не выпустила из памяти и

ночного обыска, грязных сапог, топчущихся по книгам отца,

нищенского быта на краю света, сиротской своей доли и безвинно

уничтоженной мамы, сброшенной с биркой на ноге в неведомую

общую могилу… Она и рада бы многое позабыть, только не

получается. Да, наверное, и нельзя. Бережно хранимый

фотомонтаж, заказанный в свое время в ателье из двух маленьких

снимков папы и мамы, – все, что у нее осталось из поры

светлого детства. И еще – обычная человеческая память.

© Василий САРЫЧЕВ